Wajah Damai Islam di Tengah “Game of Thrones” Abad Ke-7

1/8/20265 min read

Jika menengok kembali ke abad ke-7, kita akan menemukan sebuah dunia yang sedang terbakar. Saat itu, sebuah “permainan takhta” (game of thrones) sedang berlangsung dengan kebiadaban tak tertandingi selama hampir tiga dekade. Dua raksasa dunia, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sasanian Persia—yang oleh orang-orang pada zaman itu disebut sebagai “dua mata dunia”—sedang saling mencungkil dalam konflik brutal.

Di tengah latar belakang pertumpahan darah inilah, agama Islam lahir. Alih-alih lahir dari pedang, Islam justru hadir sebagai sebuah gerakan yang sangat kental dengan nilai-nilai perdamaian, sebuah reaksi moral terhadap perang puluhan tahun.

Dunia yang Terbelah: Romawi versus Persia

Perang antara Romawi dan Sasanian (Persia) bukan sekadar konflik perbatasan. Ini adalah benturan peradaban yang membentuk konteks penting bagi misi Nabi Muhammad.

Invasi Sasanian ke wilayah Romawi yang dimulai sejak 603 Masehi mengancam kemandirian wilayah Arabia Barat, tempat Nabi Muhammad tinggal. Puncaknya terjadi ketika Yerusalem jatuh ke tangan Sasanian pada 614 Masehi. Peristiwa ini begitu menggoncang orang-orang yang hidup pada masa itu.

Dalam kekacauan inilah, Al-Qur’an turun. Sejarawan modern mulai menyadari bahwa kita tidak bisa memahami kehidupan Nabi Muhammad tanpa menempatkannya dalam kerangka konflik dua imperium raksasa tersebut. Penderitaan mendalam akibat pembantaian pada zaman itu mendorong Nabi Muhammad menghabiskan paruh pertama masa kenabiannya (610–622 M) untuk menyerukan sebuah masyarakat alternatif—sebuah tatanan sosial yang berakar kuat pada praktik-praktik perdamaian.

Mengapa Pesan Damai Itu Terlupakan?

Jika Islam pada awal kelahirannya begitu menekankan perdamaian, mengapa citra yang sering muncul di benak banyak orang, baik orang luar maupun sebagian penganutnya sendiri, justru sebaliknya?

Jawabannya terletak pada kabut sejarah yang tebal. Dari Perang Salib hingga masa kolonialisme Eropa, konflik berkepanjangan antara Kristen dan Muslim membuat para penulis berlatar belakang Eropa lebih fokus pada aspek perang dalam Islam, sehingga dimensi perdamaian dan kerja sama menjadi terabaikan. Kesalahpahaman ini diperparah oleh berbagai alasan, termasuk ideologi dari Kekaisaran Kristen Bizantium dan Kekaisaran Muslim Abbasiyah, serta kekeliruan dalam menafsirkan teks.

Banyak orang gagal membaca Al-Qur’an dalam hubungannya dengan teks-teks Romawi dan Persia yang sezaman. Ini padahal bisa menjadi sebuah cara yang memungkinkan kita untuk membandingkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai masyarakat lain yang hidup di era tersebut.

Akibatnya, banyak yang tidak menyadari bahwa Al-Qur’an sebenarnya menekankan kebebasan hati nurani dan kesabaran dalam menghadapi musuh. Ironisnya, banyak orang luar dan sejumlah penganut Islam sendiri telah mengasosiasikan agama ini dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut. Ini menunjukkan betapa buruknya pemahaman mereka terhadap Al-Quran.

Al-Qur’an: Sebuah Doktrin Pertahanan, Bukan Agresi

Mari kita telisik lebih dalam ke dalam teks suci tersebut. Meskipun tema perang dan damai sama-sama ada di dalam Al-Qur’an—sebagaimana keduanya juga ada di dalam Alkitab—fokus utama Al-Quran adalah perdamaian.

Al-Qur’an berulang kali memerintahkan orang-orang beriman untuk “menolak kejahatan dengan kebaikan”, memaafkan para penganiaya mereka, dan mendoakan perdamaian bagi mereka yang melecehkan mereka. Ayat-ayat ini turun bukan di ruang hampa, melainkan dalam konteks pecahnya kekerasan antara Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan sisa-sisa kaum pagan yang menjadi partisipan dalam "perang dunia" antara Imperium Romawi dan Persia di sekitar mereka pada masa itu.

Al-Qur’an tegas melarang peperangan agresif yang tidak diprovokasi. Kitab ini menegaskan bahwa perang agresif adalah salah, dan jika musuh meminta gencatan senjata, umat Islam wajib menerima permohonan tersebut. Bahkan di tengah konflik kekerasan, upaya pencarian resolusi damai tetap menjadi prioritas, yang menjustifikasi julukan Nabi Muhammad sebagai “nabi perdamaian”, meskipun beliau terkadang dipaksa melakukan perang defensif.

Lebih jauh, Al-Qur’an menjanjikan keselamatan bagi semua penganut monoteisme yang saleh, bukan hanya bagi pengikut Nabi Muhammad semata. Ini adalah visi inklusif yang seringkali terlupakan dalam narasi-narasi sejarah yang datang kemudian.

Nabi Muhammad dan “Aliansi” dengan Barat

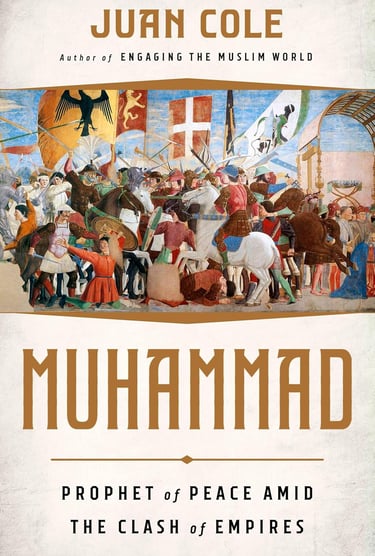

Salah satu bagian paling menarik dari reinterpretasi sejarah ini (yang di antaranya disampaikan oleh Sejarawan Juan Cole) adalah posisi geopolitik Nabi Muhammad. Pada tahun-tahun tersebut, Nabi Muhammad sebenarnya lebih menyerupai Yesus dalam “Khotbah di Bukit” daripada citra panglima perang yang seringkali digambarkan.

Para sarjana semakin mengaitkan paruh kedua periode kenabian Nabi Muhammad (622–632 M) dengan manuver politik di tengah-tengah perseteruan berdarah antara Romawi dengan Sasanian. Bahkan, kepindahan (hijrah) beliau dari Mekkah ke Madinah mungkin terhubung dengan diplomasinya terkait dengan Romawi. Ada argumen kuat bahwa umat Islam pada zaman Nabi memiliki semacam aliansi dengan kaisar Kristen, Herakleios (bertakhta 610–641 M).

Nabi Muhammad melihat pertempuran defensifnya melawan kaum pagan yang agresif di tempat-tempat seperti Badar dan Uhud di Arab Barat sebagai bagian dari upaya melindungi gereja-gereja Romawi di Transyordania dan Suriah di utara. Kemungkinan besar kaum pagan Arab yang militan ini telah bersekutu dengan kaisar-kaisar dari Persia.

Perang yang Adil (Just War) vs Perang Suci (Holy War)

Lantas, bagaimana dengan konsep Jihad? Di sinilah perbedaan terminologi menjadi sangat krusial. Al-Qur’an mengandung doktrin “perang yang adil” (just war), mirip dengan pemikiran Cicero dan pemikir-pemikir Kristen lain pada akhir abad kuno. Al-Qur'an tidak mengandung doktrin “perang suci” (holy war). Al-Qur’an tidak menggunakan kata jihad dengan konotasi "perang suci".

Pandangan Al-Qur’an tentang perang sangat spesifik. Perang adalah kebutuhan yang disayangkan (unfortunate necessity) yang hanya boleh dilakukan ketika orang-orang yang tidak bersalah dan kebebasan hati nurani terancam.

Aturan mainnya pun sangat ketat. Al-Qur’an secara tegas melarang vigilantisme (main hakim sendiri) dan menyamakan pembunuhan berencana terhadap non-kombatan (warga sipil) dengan genosida—sebuah prinsip yang menyerupai penafsiran Yahudi terhadap Alkitab di dalam Talmud Yerusalem.

Nabi Muhammad sendiri berkali-kali mengupayakan perdamaian dengan pihak Mekkah yang suka berperang. Namun, ketika upaya itu gagal, beliau mengorganisasi Madinah untuk pertahanan menghadapi musuh pagan yang bertekad menghancurkan mereka. Beliau tidak meninggalkan opsi perdamaian, tetapi pada saat yang sama bergerak menuju doktrin perang yang adil demi pertahanan.

Meluruskan Kembali Lensa Sejarah

Gambaran tentang Nabi Muhammad dan Islam awal yang muncul dari pembacaan cermat Al-Qur’an tentang tema-tema perdamaian ini memang bertentangan dengan pandangan Barat yang luas dianut, dan bahkan bertentangan dengan banyak tradisi historiografi Muslim di kemudian hari. Namun, ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Kehidupan masyarakat feodal pada abad pertengahan tidak mendukung teologi pasifis (cinta damai), dan umat Islam yang hidup di kekaisaran-kekaisaran yang muncul belakangan telah kehilangan sentuhan dengan realitas abad ketujuh awal.

Sayangnya, bahkan hingga hari ini, banyak sarjana Islam tampak terlalu menghormati para penafsir abad pertengahan. Di sisi lain, ada juga yang secara radikal menolak semua informasi dalam sumber-sumber tersebut.

Kunci untuk memahami sejarah ini adalah kembali kepada sumber primernya: Al-Qur’an. Jika dibaca bersandingan dengan sejarah-sejarah setelahnya, Al-Quran menunjukkan bahwa selama masa hidup Nabi Muhammad, Islam menyebar secara damai di kota-kota besar Arab Barat. Kekuatan lunak (soft power) dari pesan spiritual Al-Qur’an inilah yang biasanya diremehkan dalam sebagian besar pembahasan. Al-Qur’an menceritakan sejarah itu kepada kita jika kita mau mendengarkannya, dan kitab itu memberi tahu kita apa yang masuk akal dalam biografi Nabi di kemudian hari.

Kesimpulan

Sejarah Islam awal bukanlah kisah tentang pedang yang haus darah, melainkan kisah tentang upaya membangun perdamaian di tengah dunia yang sedang runtuh oleh perang antar-kekaisaran. Ini adalah kisah tentang nabi yang mencari aliansi untuk melindungi kebebasan beragama, yang mengajarkan umatnya untuk menolak kejahatan dengan kebaikan, dan yang melihat perang hanya sebagai jalan terakhir yang menyedihkan untuk melindungi mereka yang tak berdosa. Memahami konteks ini tidak hanya mengubah cara kita melihat masa lalu, tetapi juga memberi harapan bagi dialog antarperadaban di masa depan.

Sumber Bacaan

Cole, Juan Ricardo. 2018. Muhammad, Prophet of Peace amid the Clash of Empires. New York: Nation Books.