Benarkah Agama Biang Kerok Kekerasan?

1/12/20263 min read

Bayangkan sejenak Anda sedang duduk di sebuah kedai kopi, mendengarkan percakapan tentang berita dunia terkini. Topiknya adalah perang dan terorisme. Sangat mungkin Anda akan mendengar seseorang melontarkan kalimat yang sudah menjadi semacam mantra di zaman modern ini: "Lihat, itulah sebabnya agama itu berbahaya. Kalau tidak ada agama, dunia pasti damai." Banyak orang mengangguk setuju. Seolah-olah ada kesepakatan tak tertulis bahwa agama adalah sumber irasionalitas yang memicu pertumpahan darah, sementara dunia sekuler—dunia tanpa agama—adalah tempat di mana akal sehat dan kedamaian bertakhta.

Namun, jika menelitinya lebih dalam, kita akan menemukan kerancuan berpikir di sana. Keyakinan bahwa agama memiliki kecenderungan unik untuk melahirkan kekerasan ternyata adalah mitos modern yang dibangun di atas fondasi yang rapuh.

Kekeliruan ini bermula dari masalah yang paling mendasar, yakni ketidakmampuan untuk mendefinisikan apa itu agama. Mereka seringkali terjebak dalam kebingungan mereka sendiri. Ketika menuduh agama sebagai biang keladi kekerasan, mereka sebenarnya sedang memainkan permainan bahasa yang tidak adil. Mereka mencoba menarik garis tegas antara agama yang dianggap absolut dan memecah belah, dengan sekuler yang dianggap rasional dan menyatukan.

Namun, garis itu hanyalah ilusi.

Mari kita telusuri jejak pemikiran seorang teolog bernama John Hick. Hick adalah salah satu tokoh vokal yang menyuarakan bahwa klaim kebenaran mutlak dalam agama adalah pemicu konflik. Ia menuduh bahwa ketika umat Kristen, misalnya, meyakini wahyu mereka sebagai satu-satunya kebenaran, hal itu membenarkan penjajahan dan penindasan terhadap mereka yang berbeda. Bagi Hick, bahaya ini mengintai dalam setiap agama yang menganggap ajaran mereka sendiri sebagai satu-satunya matahari, padahal seharusnya semua agama hanyalah planet-planet yang mengelilingi satu Kebenaran Ilahi.

Namun, narasi Hick mulai goyah ketika ia dihadapkan pada kenyataan sejarah yang lebih luas. Ia mencoba mendefinisikan agama menggunakan konsep "kemiripan keluarga" (family resemblance) untuk merangkul berbagai kepercayaan, mulai dari Kristen hingga agama tanpa Tuhan seperti Buddha Theravada. Masalah besar muncul ketika ia harus berhadapan dengan ideologi sekuler seperti Marxisme. Marxisme memiliki semua ciri agama yang Hick sebutkan: memiliki pandangan dunia yang menyeluruh, kitab suci, nabi-nabi, dan tuntutan moral total. Namun, Hick bersikeras menempatkan Marxisme hanya sebagai "sepupu jauh" yang sekuler, bukan bagian dari inti keluarga agama.

Di sinilah letak standar ganda yang fatal. Dengan secara sepihak mengeluarkan ideologi sekuler seperti Marxisme atau Nasionalisme dari kategori agama, orang seperti Hick berhasil menyelamatkan dunia sekuler dari tuduhan kekerasan. Mereka bisa fokus pada Perang Salib atau terorisme agama, sambil menutup mata atau meminimalkan kengerian yang dilakukan oleh rezim sekuler—seperti pembantaian puluhan juta orang di bawah bendera komunisme dan nasionalisme—sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang "bukan masalah agama".

Kisah tentang kerancuan ini berlanjut pada sosok Charles Kimball, penulis buku laris When Religion Becomes Evil. Kimball, dengan niat baiknya, mencoba merumuskan "lima tanda peringatan" kapan agama berubah menjadi jahat. Ia menyebutkan bahwa agama menjadi berbahaya ketika mulai mengajukan klaim kebenaran mutlak, menuntut ketaatan buta, meyakini bahwa tujuan menghalalkan segala cara, hingga menyerukan perang suci. Sekilas, argumen ini terdengar sangat meyakinkan dan masuk akal bagi telinga kita.

Namun, cobalah kita lakukan sebuah eksperimen pemikiran sederhana. Mari kita ambil kelima tanda peringatan Kimball tersebut dan kita terapkan pada sesuatu yang sangat sekuler: Negara-Bangsa (Nation-State). Hasilnya mencengangkan. Nasionalisme ternyata memenuhi semua kriteria "jahat" tersebut dengan sempurna.

Pertama, klaim kebenaran mutlak. Dalam retorika perang modern, negara seringkali memosisikan dirinya sebagai pembela "kebaikan universal" melawan "poros kejahatan", sebuah dualisme kosmik yang tak kalah absolutnya dengan doktrin agama. Kedua, ketaatan buta. Di mana lagi kita menemukan institusi yang menuntut kepatuhan total melebihi militer? Seorang prajurit dilatih untuk tidak bertanya, melainkan mematuhi perintah atasan, bahkan jika itu berarti harus membunuh atau mati. Tidak ada ruang bagi hati nurani pribadi untuk menolak perang yang dianggap tidak adil oleh individu tersebut; begitu perintah turun, ia harus berangkat. Bukankah ini bentuk ketaatan buta yang paling murni?

Lebih jauh, sejarah perang antarnegara di abad ke-20 penuh dengan contoh di mana "tujuan menghalalkan cara". Dari penggunaan bom atom yang menguapkan warga sipil di Hiroshima hingga penyiksaan yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi, batas moral seringkali dilanggar demi kemenangan negara. Bahkan konsep "perang suci" pun memiliki padanannya dalam perang sekuler yang dikemas sebagai misi suci untuk menyelamatkan peradaban atau demokrasi. Jika nasionalisme sekuler memiliki semua tanda-tanda "agama jahat" ini, mengapa kita hanya sibuk menuding agama tradisional sebagai sumber masalah?

Pada akhirnya, mitos kekerasan agama ini bertahan bukan karena ia benar secara fakta melainkan karena ia berguna secara politis. Mitos ini menciptakan sebuah pembagian dunia yang hitam-putih: "Kita" versus "Mereka". Dengan melabeli kekerasan orang lain sebagai "kekerasan agama", kita secara otomatis menganggapnya sebagai fanatisme yang irasional, liar, dan tak terkendali. Sebaliknya, kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara Barat yang sekuler diberi label berbeda. Bom yang dijatuhkan atas nama demokrasi atau kebebasan dianggap sebagai tindakan yang rasional, terukur, dan bahkan "diperlukan" untuk menghentikan apa yang mereka sebut "orang-orang gila" itu.

Inilah bahaya sesungguhnya dari mitos ini. Ia meninabobokan kita dengan anggapan bahwa kita, masyarakat sekuler modern, lebih bermoral dan damai daripada leluhur kita yang religius. Padahal, kenyataannya manusia mampu membunuh demi apa saja yang mereka anggap paling penting—entah itu Tuhan, Negara, Ras, atau Pasar Bebas. Memisahkan kekerasan agama dari kekerasan sekuler hanyalah cara kita untuk membenarkan kekerasan kita sendiri sambil mengutuk kekerasan orang lain. Mungkin sudah saatnya kita berhenti mencari kambing hitam pada agama dan mulai bercermin pada sifat dasar kekuasaan dan ideologi manusia itu sendiri.

Sumber Bacaan

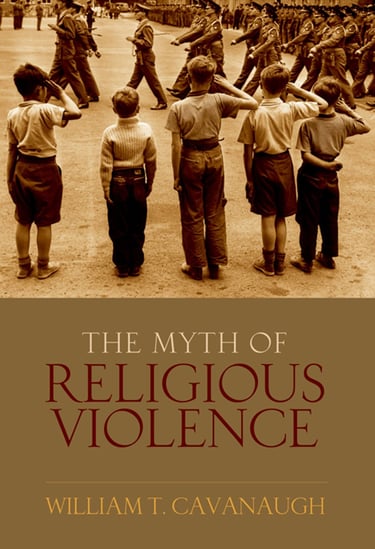

Cavanaugh, William T. 2009. The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford University Press.